En el curso de estos años se estará conmemorando medio milenio de una serie de acontecimientos históricos sin los cuales sería difícil comprender no sólo el perfil religioso de nuestro país sino esencialmente buena parte de su idiosincrasia, cultura y lenguaje social.

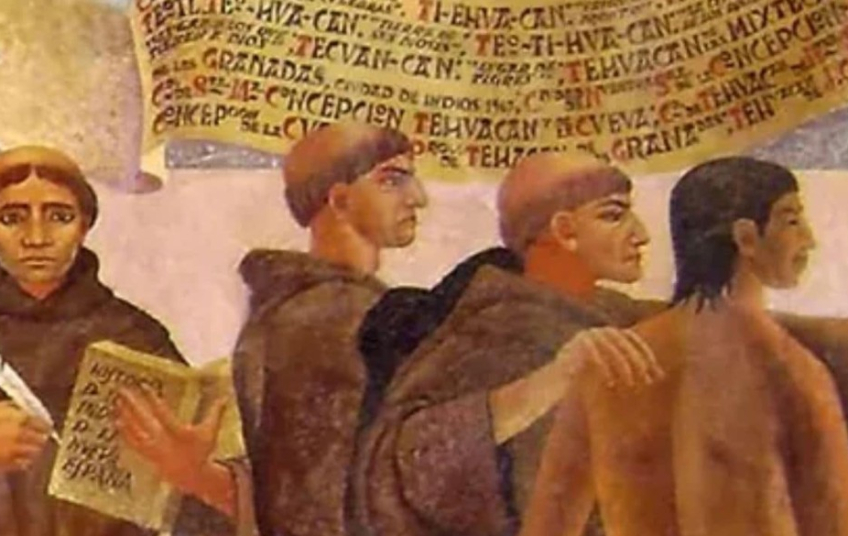

Se trata de 500 años del singular proceso de inculturación de la fe cristiana en los pueblos mexicanos, de la compleja organización administrativa de la Iglesia y de las primeras narraciones heróicas y martiriales de los católicos de sangre indígena y mestiza.

Desconocer o ignorar a propósito los ecos de estas profundas raíces culturales entre los mexicanos no sólo supondría una ilusa negación sino el rechazo tácito al pueblo, a su historia y al camino original de desarrollo que podría emprender.

Esta semana, una noticia eclesial, discreta para el gran murmullo mediático, nos ofrece una ocasión propicia para escarbar en esas raíces que sostienen no sólo a la Iglesia en México, sino a la propia identidad nacional. Se trata de la conmemoración de los 500 años de la erección de la ancestral Diócesis de Tlaxcala, la primera que –por otra parte– ha sobrevivido a los grandes cambios y transformaciones en nuestro país.

El anuncio, hecho por la diócesis tlaxcalteca, con ceremonias programadas para el 12 y 13 de octubre del 2025 con la presencia del Nuncio Apostólico en México, no se limitan a un mero acto protocolario; representan en su íntima celebración el camino complejo, diverso y simbólico del pueblo entero. Es un parteaguas para la reflexión histórica y para entenderlo, hay que retroceder más allá de 1525.

Antes de la diócesis de Tlaxcala (esto como primer modelo de organización administrativa eclesiástica y pontificia en territorio mexicano), existió un proyecto aún más audaz. En enero de 1518, una bula del papa León X erigió la Diócesis Carolense, con sede en Yucatán y bajo la tutela de Sevilla. Se nombró al dominico Julián Garcés como su primer obispo. Aquello fue un acto de fe en el más literal de los sentidos: se estaba creando una estructura eclesiástica para un territorio del que solo se tenían noticias vagas, un mapa mental lleno de vacíos y confines inexplorados.

Aquella primera diócesis fue suprimida por varias razones, pero la más aceptada es que la realidad geográfica y cultural de Mesoamérica, con sus imponentes señoríos e imperios, resultó ser un desafío para el que la incipiente administración no estaba preparada. Como fuere, la semilla administrativa diocesana estaba plantada y junto a la supresión de la diócesis Carolense vino la creación de la diócesis de Tlaxcala, el 13 de octubre de 1525.

El mismo fraile de la Orden de Predicadores, Julián Garcés, fue designado al frente de un territorio y unos poblados ligeramente mejor visualizados. Ya en un terreno más conocido, la alianza con los tlaxcaltecas, la caída del imperio en México-Tenochtitlan y la llegada de los primeros frailes franciscanos habían dibujado un panorama más claro para la Iglesia y la evangelización de los naturales. La diócesis, por tanto, no era solo una circunscripción religiosa; era la piedra angular de un nuevo orden civilizatorio.

Así, de la primigenia diócesis de Tlaxcala, como de un árbol genealógico, brotaron las primeras mega-diócesis del centro y sureste del país: México, Antequera-Oaxaca y Yucatán. Por supuesto, con el tiempo, la vasta administración diocesana de Tlaxcala fue aportando territorios para nuevas circunscripciones eclesiásticas en Chilapa, Huajuapan de León, Xalapa y Ciudad Victoria.

Aquí hay que hacer una aclaración, porque aunque la Diócesis se llamó Tlaxcala desde 1525, su sede episcopal fue trasladada a Puebla de los Ángeles desde 1539 y el cambio se formalizó en 1541 asumiendo finalmente el nombre de la flamante ciudad episcopal angelopolitana; por ello, es que la actual Diócesis de Tlaxcala fue fundada en 1959.

En todo caso, lo relevante de esta historia es que aquella diócesis nacida en 1525 ha sido la matriz administrativa y espiritual desde la cual se organizó la primera evangelización y, con ella, la constitución del complejo país que hemos sido. Por ello, es fascinante entender que la organización territorial de la Iglesia católica en México sirve de espejo, y en muchos casos de antecedente, de la organización política del país que vendría siglos después.

Porque no sólo se trata de obispados, curias diocesanas, parroquias y misiones sino de las devociones, tradiciones e historias que han configurado el sentido religioso y cultural del pueblo. Por ejemplo, los santos patronos de la diócesis primigenia mexicana son los adolescentes indígenas, protomártires cristianos, Cristóbal, Antonio y Juan; creyentes conversos que recibieron la muerte entre 1526 y 1529 en medio de la colisión de dos culturas y credos. Después de ellos, cientos de historias semejantes en el primer proceso evangelizador continuaron construyendo el perfil del creyente y la mentalidad del catolicismo; hasta que, en 1531, el Acontecimiento Guadalupano abrió un nuevo camino de identidad nacional, uno que dura hasta nuestros días: Un proceso de inculturación del mensaje cristiano en el pueblo que ya podemos definir como auténticamente mexicano.

Este medio milenio de catolicismo estructural en México obliga a pensar en todos quienes han sido puentes vivientes entre la fe y las culturas, en los traductores del Evangelio a las lenguas y contextos de los pueblos que conforman la diversidad de la patria mexicana; sin ellos, la historia y la nación sería otra.

Ojalá estos actos celebrativos de los 500 años de fundaciones, dedicaciones, orígenes administrativos y pastorales, de santos y protomártires, de heróicas misiones y acontecimientos prodigiosos ayuden a adquirir una brújula para sortear los actuales desafíos socioculturales (violencia, fragmentación social, discriminación, clasismo y racismo, etc.) para seguir anunciando fraternidad y esperanza en este vasto, diverso y rico territorio nacional.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe