En algún momento de la entrevista me confrontó y no supe responder. Le había hecho la pregunta, se extendió con la respuesta y antes de volver a preguntarle me dijo que no estaba de acuerdo con que había llegado el fin de la historia. “De ninguna manera, la historia volverá una y otra vez a decirnos en la cara que somos unos irresponsables con ella misma, que no hemos entendido la historia”.

Con la seguridad de que mi rostro mostraba no haber entendido la frase, para cerrar la entrevista me explicó muy sobrio. “Fukuyama se equivoca…”.

Ah… se refería a Fukuyama… ¿quién diables es Fukuyama?

No logro recordar si era 1993 o 1994, pero tengo la certeza de que era mayo, porque hacía un calor de deshidratación y afuera el paisaje se expresaba con un sol radiante sin nubes. Entrevistaba a un sacerdote defensor de los derechos humanos. Muy listo, por cierto. Además, muy culto.

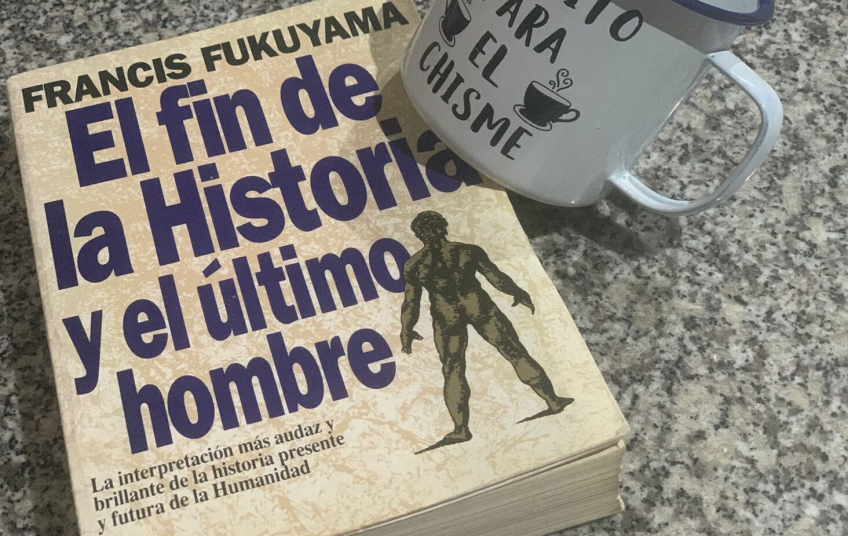

Yo no había leído a Fukuyama por aquellas fechas, pero me grabé bien la conversación. Semanas después, me di cuenta de la importancia que había logrado en los círculos de la intelectualidad con su libro El fin de la historia y el último hombre.

Eran tiempos de presupuesto recortado -como siempre- y no tenía la oportunidad de darme lujos cuando apenas podía cubrir las necesidades básicas de la familia y lo poco que alcanzaba a sobrar se iban al ahorro para cuando pudiéramos comprar casa propia.

Olvidé la compra, pero no el título.

Con el paso de los años leía constantemente la tesis de Fukuyama en ese y en libros posteriores. Era recurrente la referencia.

Cuando en 2018 hubo un cambio de régimen, me dije que era hora de leerlo y tratar de entender su fin de la historia y cómo y por qué no terminó. Lo busqué por todos lados y en ninguna librería lo encontré. Válgame.

En la primera visita que hice a Guadalajara después del encierro por la pandemia me paseé por la calle López Cotilla, en la que hay varias librería de usados. Allí apareció en un lugar bastante escondido. Se vino conmigo.

Es un buen análisis del momento. El libro apareció en 1992, aunque se originó en un artículo publicado por Fukuyama en 1989. Con el transcurso de los años, la principal teoría del autor fue descubriéndose por falsa.

El texto aparece cuando apenas nos dábamos cuenta que había caído el Muro de Berlín, que la URSS se hacía pequeña al irse independizándose algunas repúblicas y se convertía simplemente en Rusia como antaño, que caían las dictaduras pro soviéticas, que desaparecían países europeos, que las colonias en África se acababan… experimentábamos un mundo que se acababa y el nacimiento de uno nuevo.

Fukuyama aparece entonces afirmando que las ideologías habían muerto. O por lo menos, ya no serían determinantes en los gobiernos que emergían victoriosos de la época.

Ya no había ideologías y ahora la economía liberal sería la que pondría el portazo final de la historia, y sería esta economía la que formara un nuevo hombre liberado de las ideologías que podría dar un mejor gobierno a cada nación.

El momento histórico le daba la razón.

Fukuyama expone en el libro que existen dos fuerzas que mueven a la historia: la lógica de la ciencia moderna y el deseo de reconocimiento. La primera amplía el horizonte de los deseos de la humanidad, y la segunda sería el motor de la historia. Si estas fuerzas actuaban en conjunto se convertirían en la causa precisa para derrumbar las tiranías que se habían enquistado en los gobiernos de los países y a la vez crearían las democracias capitalistas liberales. El triunfo de la economía sobre las ideologías. “El comunismo ha sido superado por la democracia liberal, en nuestro tiempo, porque se ha echado en cuenta que aquél proporciona una forma gravemente deficiente de reconocimiento”, dice el autor.

Los hechos recientes le daban la razón. Había llegado el momento. Era el fin de la historia y se gestaba el último hombre.

El libro recibió multitud de halagos. También no pocas críticas. Fukuyama se convirtió en el padre del análisis superior… ah, no, este es otro.

La propia historia fue callando a Fukuyama. Poco a poco, pero inexorablemente. Con el fin del comunismo formal no cayeron las guerras ni se terminó el hambre ni el hombre vivía feliz consigo mismo ni en comunidad. El genocidio ruandés le dio un duro revés. El derrumbe de los torres gemelas, el terrorismo y la crisis económica de 2008 vino a dar golpes duros.

La historia no se había acabado. No había un último hombre feliz.

La economía no es la panacea para el hombre. Tampoco la ideología. La democracia no satisface al hombre. Tampoco la dictadura.

Mi entrevistado tenía razón. Lo descubrí 30 años después. “La historia volverá una y otra vez a decirnos en la cara que somos unos irresponsables con ella misma, que no hemos entendido la historia”.

Y henos aquí, no en el fin de la historia, hastiados de la economía y de las ideologías que no terminan por darnos un mundo más amable, un mundo habitable, un mundo que por fin sea el hábitat del último hombre.

Es cuanto.

Nos leemos la próxima. ¡Hay vida!